Вопросы | Ответы |

1. Какие условия необходимы |

|

2. Какие существуют виды классификации пожаров? | 1. Распространяющийся или не распространяющийся. 2. Открытые или скрытые. 3. На открытой площадке или в ограждении. |

3. Какие опасные факторы могут быть | 1. Открытый огонь. 2. Повышенная температура окружающей среды. 3. Пониженная концентрация кислорода. 4. Токсичные продукты разложения и горения. 5. Дым. 6. Обрушение конструкций. 7. Взрыв (кинетическое горение). |

4. Какими способами осуществляется борьба с дымом? | 1. Усиление аэрации путем вскрытия существующих в здании проемов. 2. Усиление аэрации путем вскрытия ограждающих конструкций здания. 3. Усилением газообмена с помощью стационарных или неподвижных вентиляционных установок. |

5. Какие вы знаете, разновидности пожаров по: объектам, размерам, времени и по отношению к уровню земли? | 1. По объектам: гражданские, промышленные, сельскохозяйственные, объекты на транспорте, в лесном фонде. 2. По размерам: малые, средние, крупные. 3. По времени: кратковременные, средней продолжительности, затяжные. 4. По отношению к уровню земли: подземные, наземные, средневысотные, высотные. |

6. По каким признакам определяется размер пожара? |

|

7. Как подразделяются зоны пожара? |

|

8. Какие зоны газового обмена существуют на пожаре? |

|

9. Какие способы прекращения горения применяются при тушении пожара? |

|

10. Что является причинами потерь огнетушащих веществ при подаче их в зону горения? |

|

11. Как определяется расчетное время тушения пожара? | Это оптимально установленный период непосредственного тушения при заданной интенсивности подачи огнетушащего средства. Оно определяется опытным путем с учетом анализа потушенных пожаров. Это время указывают в соответствующих документах. |

12. Как осуществляется управление газовыми потоками? |

|

13. Какие периоды развития и тушения есть на каждом пожаре? |

Пожар развивается до момента исключения опасных факторов и ограничивается дальнейшее распространение пожара по площади. 3. Период ликвидации пожара: Площадь пожара сокращается, происходит выгорание горючей загрузки, где не производится тушение. |

14. Какие геометрические факторы присутствуют на пожаре? |

|

15. Какие вы знаете скорости выгорания пожарной нагрузки и их единицы измерения? |

|

16. Какие огнетушащие вещества, применяются при тушении пожара? | Вода, вода со смачивателем, твердый диоксид углерода, воздушно — механическая пена, порошковые составы, углекислый газ, азот, водяной пар, тонко распыленная вода, галоидоуглеводородные составы и т.д. |

17. Как определяется интенсивность подачи огнетушащих средств? | Интенсивностью подачи называется количество огнетушащего средства, подаваемого в единицу времени на единицу соответствующего геометрического параметра. Интенсивность подачи огнетушащего средства подразделяют на:

|

18. Как определяется требуемый и фактический расход огнетушащего вещества? | Требуемый расход — это весовое или объемное количество огнетушащего вещества, подаваемого в единицу времени на величину соответствующего параметра тушения пожара (определяется расчетом). |

studfiles.net

|

Вопросы |

Ответы |

|

1. Что необходимо для горения? |

1. Окислитель (воздух). 2. Горючее (восстановитель). 3. Источник зажигания. |

|

2. Какие существуют виды классификации пожаров? |

1. Распространяющийся или не распространяющийся. 2. Открытые или скрытые. 3. На открытой площадке или в ограждении. |

|

3. Какие опасные факторы и их вторичные проявления сопутствуют пожару? |

1. Пламя и искры. 2. Повышенная температура окружающей среды. 3. Токсичные продукты горения и термического разложения. 4. Дым. 5. Пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся: 1. Осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 2. Радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок; 3. Электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 4. Огнетушащие вещества. |

|

4. Какими способами осуществляется борьба с задымлением? |

1. Усиление аэрации путем вскрытия существующих в здании проемов. 2. Усиление аэрации путем вскрытия ограждающих конструкций здания. 3. Усилением газообмена с помощью стационарных или подвижных вентиляционных установок. |

|

5. Какие вы знаете разновидности пожаров по объектам, размерам, времени и по отношению к уровню земли? |

1. По объектам: на гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектах, на объектах транспорта, в лесном фонде. 2. По размерам: малые, средние, крупные. 3. По времени: кратковременные, средней продолжительности, затяжные. 4. По отношению к уровню земли: подземные, наземные, средневысотные, высотные.

|

|

6. По каким признакам определяется размер пожара? |

1. По величине ущерба. 2. По размерам (площади, объему) пожара. 3. По количеству требуемых для тушения сил и средств. 4. По сложности управления боевыми действиями подразделений пожарной охраны. |

|

7. Какие зоны выделяют на пожаре? |

1. Зона горения – часть пространства, в котором протекают процессы термического разложения, испарения горючих веществ и материалов в объеме диффузионного факела пламени. 2. Зона теплового воздействия – часть пространства, в которой протекают процессы теплообмена между пламенем, окружающими строительными конструкциями и горючими материалами. 3. Зона задымления – часть пространства, заполненная дымовыми газами, в концентрациях создающих угрозу для жизни людей. |

|

8. Какие зоны газового обмена существуют на пожаре? |

1. Верхняя зона – часть пространства, в которой давление газообразных продуктов сгорания выше атмосферного. 2. Нижняя зона – часть пространства, в которой давление воздуха и газообразных продуктов сгорания ниже атмосферного. 3. Нейтральная зона – условная плоскость, на уровне которой давление воздуха и продуктов сгорания равны атмосферному. |

|

9. Какие существуют способы прекращения горения? |

1. Охлаждение зоны горения или горючих веществ: — Воздействие на поверхность горящих материалов огнетушащими средствами. — Охлаждение горящих материалов их перемешиванием. 2. Изоляция реагирующих веществ от зоны горения: — создание изолирующего слоя на поверхности горючих материалов; — изоляция зоны горения от действия окислителя. 3. Разбавление горючей смеси негорючими газами, парами (флегматизаторами). 4. Химическое торможение реакции горения (ингибирование). |

|

10. Что является причинами появления расхода потерь огнетушащих веществ при подаче их в зону горения? |

1. Недостаточная видимость зоны горения из-за задымления помещений. 2. Ствольщики располагаются на большом расстоянии от зоны горения, и значительная масса огнетушащего вещества не достигает ее. 3. Отклонение и распыление струи огнетушащего вещества ветром и газовыми потоками. 4. Термическое разрушение огнетушащих веществ. |

|

11. Как определяется расчетное время тушения пожара? |

Это оптимально установленный период непосредственного тушения при заданной интенсивности подачи огнетушащего средства. Оно определяется опытным путем с учетом анализа потушенных пожаров. Это время указывают в соответствующих документах. |

|

12. Как осуществляется управление газовыми потоками на пожаре? |

1. Установка передвижных дымососов. 2. Вытеснение дыма пеной. 3. Изменение площади приточных и вытяжных проемов. 4. Установка перемычек и герметизация. |

|

13. Какие существуют периоды развития и тушения? |

1. Период свободного развития пожара: Пожар развивается беспрепятственно от начала его возникновения до принятия первых мер по его тушению. 2. Период локализации пожара: Пожар развивается до момента исключения опасных факторов и ограничивается дальнейшее распространение пожара по площади. 3. Период ликвидации пожара: Площадь пожара сокращается, происходит выгорание горючей загрузки, где не производится тушение. |

|

14. Какие геометрические параметры описывают размеры пожара? |

1. Площадь пожара. 2. Периметр площади пожара. 3. Фронт площади пожара. 4. Объем зоны горения и задымления. 5. Площадь обрушения и деформации. 6. Длинна и высота факела пламени. |

|

15. Назовите скорости выгорания пожарной нагрузки и единицы их измерения? |

1. Массовая (кг/(м2сек)). 2. Объемная (м3/сек; м3/(м2сек)). 3. Линейная (мм/сек; см/час; м/с). |

|

16. Какие огнетушащие вещества, применяются при тушении пожара? |

Вода, вода со смачивателями, твердый диоксид углерода, воздушно – механическая пена, порошковые составы, углекислый газ, азот, водяной пар, тонкораспыленная вода, галлоидоуглеводородные составы и т.д. |

|

17.Как определяется интенсивность подачи огнетушащих средств? |

Интенсивностью подачи называется количество огнетушащего средства, подаваемого в единицу времени на единицу соответствующего геометрического параметра. Интенсивность подачи огнетушащего средства подразделяют на: 1. Поверхностную л/(м2сек), кг/(м2сек). 2. Объемную кг/(м3сек),л/ м3сек). 3. Линейную л/(м сек). |

|

19. Как определяется требуемый и фактический расходы огнетушащего вещества? |

Требуемый расход – это весовое или объемное количество огнетушащего вещества, подаваемого в единицу времени на величину соответствующего параметра тушения пожара (определяется расчетом). Фактический расход – это весовое или объемное количество огнетушащего вещества, фактически подаваемого в единицу времени на величину соответствующего параметра тушения пожара. Общий расход – это весовое или объемное количество огнетушащего вещества необходимого на весь период горения и защиты с учетом запаса. |

zinref.ru

ТЕМА 2.2. Зоны развития пожара. Факторы развития процесса горения.

Развитие пожара зависит от физико-химических свойств горящего материала; пожарной нагрузки, под которой понимается масса всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении; скорости выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с окружающей средой и с внешней атмосферой и т.п.

Общие схемы развития пожара включают несколько основных фаз (экспериментальные данные для помещения размером 5x4x3 м, отношением площади оконного проема и площади пола 25%, пожарной нагрузкой 50 кг/м2 – древесные бруски):

I фаза — начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1-3 мин) и рост зоны горения (5-6 мин).

В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. Среднеобъемная температура повышается в помещении до 200 °С (темп увеличения средне-объемной температуры в помещении около 15°С в 1 мин). Приток воздуха в помещение увеличивается. Поэтому очень важно в это время обеспечить изоляцию помещения от наружного воздуха (не рекомендуется открывать или вскрывать окна и двери в горящее помещение. В некоторых случаях, при достаточном обеспечении герметичности помещения, наступает самозатухание пожара) и вызвать пожарные подразделения. Если очаг пожара виден, необходимо по возможности принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Продолжительность I фазы составляет 2-30% продолжительности пожара.

II фаза – стадия объемного развития пожара.

Температура внутри помещения поднимается до 250-300 °С, начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 мин от начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает развитие пожара. Темп увеличения среднеобъемной температуры – до 50 °С в 1 мин. Температура внутри помещения повышается до 800-900 °С.

Стабилизация пожара происходит на 20-25 минуте от начала пожара и продолжается 20-30 мин.

III фаза – затухающая стадия пожара.

Пространство, в котором происходят пожар и сопровождающие его явления, можно разделить на три отдельные, но взаимосвязанные зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

Зона горения представляет собой часть пространства, в котором происходит подготовка горючих веществ к горению (испарение, разложение) и их горение. Она включает в себя объем паров и газов, ограниченный топким слоем пламени и поверхностью горящих веществ, с которой пары и газы поступают в объем зоны. Иногда зона горения, кроме указанного, ограничивается также конструктивными элементами здания, стенками резервуара, аппарата и т.д. Хотя реакция горения паров и газов протекает в топком светящемся слое пламени, представляющем поверхность горения, будем в дальнейшем для удобства расчетов под поверхностями горения понимать поверхность жидких и твердых горящих веществ, с которых в результате испарения или разложения выделяются в зону горения пары и газы.

На рис. 8.1а показана зона горения, когда часть ее располагается за пределами здания. Здесь объем зоны горения ограничен поверхностью горения дров, расположенных на полу помещения, несгораемыми степами и перекрытием помещения и поверхностью пламени за окном помещения и у окна в нижней его части. Находящиеся внутри помещения пары и газы, выделившиеся при разложении дров, также входят в объем зоны горения. Такое положение зоны горения бывает, когда скорость выделения продуктов разложения большая, а подвод воздуха ограничен и продукты разложения имеют возможность соприкасаться с ним за пределами здания и частично около оконного проема в нижней части помещения. На рис. 8.1б показана зона горения жидкости в резервуаре. Здесь также объем золы горения ограничен поверхностью горения жидкости, стенками резервуара и поверхностью пламени. Так как в резервуарах горение паров жидкости происходит в турбулентном потоке и пламя не имеет постоянной формы, то поверхность его принимается, как и у пламени в ламинарном потоке.

Рис. 8.1. Зона горения при гомогенном (пламенном) горении

а – открытый пожар в здании; б – горение жидкости в резервуаре

При горении фонтанов жидкости или газа объем зоны горения ограничен поверхностью пламени.

Зона горения твердых веществ, горящих без пламени (тлеющих), например хлопка, кокса, войлока и торфа, представляет горящий объем их, ограниченный еще не горящим веществом.

Площадь проекции поверхности горения твердых и жидких веществ и материалов на поверхность земли или пола помещения называется площадью пожара (рис. 8.2)

При горении одиночной конструкции небольшой толщины, расположенной вертикально (перегородка), за площадь пожара можно принимать площадь проекции поверхности горения на вертикальную плоскость. При внутренних пожарах в многоэтажных зданиях общая площадь пожара находится как сумма площадей пожара всех этажей.

Рис. 8.2. Зона горения и площадь пожара

а – при пожаре жидкости в резервуаре; б – при пожаре штабеля пиломатериалов;

Зоной теплового воздействия называется часть пространства, примыкающая к зоне горения, в которой тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов и конструкций и делает невозможным пребывание людей без тепловой защиты (теплозащитные костюмы, щиты, водяные завесы и др.).

Выделяющееся при горении тепло является основной причиной развития пожара и возникновения многих сопровождающих его явлений. Оно вызывает нагрев окружающих зону горения горючих и негорючих материалов. При этом горючие материалы подготавливаются к горению и затем воспламеняются, а негорючие разлагаются, плавятся, строительные конструкции деформируются и теряют прочность.

Выделение тепла на пожарах и нагрев продуктов сгорания вызывают также движение газовых потоков и задымление территорий и помещений, расположенных около зоны горения.

Возникновение и скорость протекания этих тепловых процессов зависит от интенсивности выделения тепла в зоне горения, что характеризуется удельной теплотой пожара.

Выделение тепла происходит не во всем объеме зоны горения, а только в светящемся се слое, где совершается химическая реакция. Выделившееся тепло воспринимается продуктами сгорания (дымом), в результате чего они нагреваются до температуры горения. Нагретые продукты сгорания передают тепло путем излучения, теплопроводности и конвекции, как в зону горения, так и в зову теплового воздействия. Так как большинство горючих материалов образуют газообразные продукты сгорания, то наибольшее количество тепла из зоны горения передается ими.

На пожарах в зданиях нагретые до 1100-1300 °С продукты сгорания (дым), поступая в зону теплового воздействия, смешиваются с воздухом и нагревают его. Процесс смешивания происходит на всем пути движения продуктов сгорания, поэтому температура в зоне теплового воздействия понижается по мере удаления от зоны горения – от температуры горения до температуры, которая является безопасной не только для конструкций и горючих материалов, но и для подразделении, действующих в этой зоне. Температуру 50-60 °С можно принять как предельную для зоны теплового воздействия.

Продукты сгорания оказывают наибольшее воздействие на материалы и конструкции около зоны горения, где температура их превышает 300-400 °С. В этом пространстве возможно воспламенение твердых горючих материалов и деформация незащищенных металлических конструкций.

В начальной стадии развития внутреннего пожара зона теплового воздействия имеет низкую среднюю температуру, так как большое количество тепла идет на нагревание воздуха, строительных конструкций, оборудования и материалов.

На открытых пожарах при отсутствии ветра продукты сгорания (дым.) располагаются над зоной горения и в большинстве случаев (пожары резервуаров, штабелей пиленого и круглого леса, караванов торфа, хлопка и т.д.) их теплосодержание не влияет на находящиеся вблизи горючие материалы и не мешает действиям подразделений пожарной охраны. При наличии ветра продукты сгорания располагаются ближе к земле, что способствует распространению пожара.

Тепло, воспринимаемое строительными конструкциями вызывает их нагрев, что в свою очередь может привести к обрушению конструкций, а также к воспламенению сгораемых материалов в смежных помещениях. Эти явления характерны для внутренних пожаров в помещениях с большой горючей загрузкой, малой площадью проемов или наличием металлических конструкций.

Аккумулированное, строительными конструкциями на внутренних пожарах тепло составляет не более 8% тепла, выделенного за все время развития пожара.

При горении твердых и жидких материалов некоторое количество тепла, выделяющегося в зоне горения, воспринимается горящими материалами. Часть этого тепла затрачивается на испарение и разложение материалов и с парами и газами поступает обратно в зону горения.

Другая часть тепла затрачивается на нагревание горящих материалов и содержится в них. Таким образом, тепло поддерживает непрерывный процесс горения и определяет его скорость. Если это тепло отнять от горящих материалов, то горение прекратится. На этом принципе основано прекращение горения водой.

Из зоны горения передача тепла осуществляется не только конвекцией, но и излучением.

При горении бензина в резервуарах доля тепла, передаваемого из зоны горения конвекцией, составляет 57-62% всего выделившегося в ней тепла, а .при горении штабелей пиломатериалов 60-70%. Остальное тепло (30-40%) передается из зоны горения, излучением. Так как это тепло вызывает распространение пожара на значительных расстояниях от зоны горения и препятствует действиям подразделений по тушению, то все защитные мероприятия на открытых пожарах сводятся в основном к экранированию материалов и ствольщиков.

На внутренних пожарах тепло передающееся излучением, обычно составляет небольшую величину, так как площадь проемов в здании, через которые возможно излучение, и интенсивность излучения пламени через дым невелики. Направление передачи тепла излучением может не совпадать с направлением передачи тепла конвекцией, поэтому зона теплового воздействия на пожарах часто состоит из участков, где воздействует только тепло излучения или только тепло продуктов сгорания, и участков, где оба вида тепла воздействуют совместно.

С учетом величины интенсивности излучения, причиняющей боль в незащищенных частях тела, выведена зависимость для определения минимального безопасного расстояния l от ствольщика до пламени

где HП – усредненная высота факела пламени, м.

Тепло, воспринятое горящими материалами определяет расход огнегасительных веществ на тушение.

С учетом значения каждой входящей в тепловой баланс пожара величины проводятся мероприятия, препятствующие развитию пожара и способствующие его тушению (вскрытие конструкций ближе к зоне горения и выпуск нагретого дыма, охлаждение горючих материалов, металлических конструкций и технологических аппаратов, защита ствольщиков от лучистой теплоты и т. д.).

Зоной задымления называется часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей или затрудняющих действия пожарных подразделений.

Зона задымления на некоторых пожарах включает в себя всю или часть зоны теплового воздействия.

Одним из явлений, характеризующих развитие пожара, является выделение продуктов сгорания. При горении подавляющего большинства веществ продукты сгорания содержат твердые частицы полного и неполного сгорания, диаметр которых измеряется от 10-3 до 10-6 мм. Продукты сгорания с имеющимися в них твердыми частицами называются дымом. Поскольку в условиях пожара дым в чистом виде, т.е. без примеси воздуха, не бывает, то под понятием дым в широком смысле понимается смесь воздуха с продуктами сгорания и имеющимися в них твердыми частицами.

На пожарах чаще всего горят органические материалы, состоящие из углерода, водорода и кислорода (древесина, бумаги, ткани; бензин, керосин и т.д.). Поэтому основными компонентами дыма являются азот, кислород, углекислый газ, пары воды, окись углерода и свободный углерод в виде мельчайших частичек (сажи). При горении и разложении материалов, которые, кроме углерода, водорода и кислорода, содержат еще азот, серу, хлор к фтор, в составе дыма могут находиться окислы азота, хлористым водород, сернистый газ, сероводород, а также фосген, синильная кислота и другие токсические вещества.

Чаше всего происходит отравление окисью углерода, так как она образуется на всех пожарах. Основные симптомы отравления окисью углерода – боль в области лба и висках, головокружение и шум в ушах. Отравление окислами азота вызывает кашель, раздражение дыхательных путей, иногда головную боль, рвоту. При отравлении синильной кислотой в начальной стадии ощущаются царапанье в горле и жгучий горький вкус во рту, возникают слюнотечение, головокружение, острая головная боль, тошнота.

Токсические продукты образуются главным образом при термическом разложении и горении пластмасс, каучуков, синтетических волокон, смол и т.д.

Концентрация токсических продуктов в дыме на пожаре зависит от интенсивности газообмена и количества этих продуктов, выделяющихся с 1 м2 площади горения.

Однако не только токсические продукты характеризуют отрицательные свойства дыма. Например, высокая температура дыма является не менее опасным фактором для человека. При температуре среды 60° и большой влажности воздуха создаются тяжелые условия для организма человека, особенно при физической работе.

Большим препятствием при тушении пожаров являются твердые частицы полного или неполного сгорания, которые не редко настолько снижают видимость в зоне задымления, что даже при наличии мощных источников света не возможно различать довольно крупные предметы на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Особенно плотное задымление бывает при горении веществ с большим коэффициентом химического недожога, таких как нефтепродукты, резина, каучуки, шерсть, хлопок, большинство пластиков и пластмасс. Большое количество твердых частиц выделяется при горении щелочных, щелочноземельных металлов и их сплавов. Плотность дыма определяется по количеству твердых частиц, содержащихся в единице его объема, и измеряется в г/м3. При отсутствии приборов о плотности дыма можно судить по видимости в нем предметов, освещаемых групповым фонарем с лампой в 21 свечу.

Плотность дыма на пожарах в основном зависит от интенсивности газообмена и весового количества твердых частиц в единице объема продуктов сгорания, образующихся при сгорании единицы массы вещества.

О степени задымления можно судить не только по плотности дыма, но и по процентному содержанию продуктов сгорания в объеме помещения, т.е. по концентрации дыма. Большая концентрация продуктов сгорания и малый процент кислорода в помещении является одним из существенных факторов, характеризующих задымление и представляющих серьезную опасность для человека. Известно, что при содержании в воздухе кислорода 14-16% по объему у человека наступает кислородное голодание, которое может привести к потере сознания, а снижение содержания кислорода до 9% опасно для жизни. На пожарах же концентрация кислорода в дыме может быть менее 9%.

Дым, двигаясь от зоны горения, смешивается с воздухом и образует зону задымления. Граница зоны задымления определяется по одному из трех показателей: по наименьшим опасным концентрациям токсических компонентов, по дыму слабой плотности или по концентрации кислорода в дыме, которая не должна быть ниже 16% по объему. При горении веществ опасной зоной следует считать все пространство, где наблюдается видимое присутствие дыма.

Объем и положение зоны задымления на открытых пожарах зависят в основном от скорости роста площади пожара и метеорологических условий. Как показала практика и экспериментальные данные, наибольшие объемы и плотность зоны задымления на открытых пожарах бывают при скорости ветра 2-8 м/сек.

Процесс задымления зданий связан еще с конструктивно-планировочными решениями зданий и сооружений.

Под временем образования зоны задымления понимается период, за который в задымленном объеме концентрация дыма достигнет величины, опасной для пребывания в нем человека без защиты органов дыхания.

Большое значение на задымление помещений как горящих, так и соседних оказывает положение нейтральной зоны в объеме помещения и в целом здании. Так, при низком расположении нейтральной зоны увеличиваются объем зоны задымления и число помещений, находящихся в зоне избыточных давлений (следовательно, подвергающихся опасности задымления), возрастают концентрация и плотность дыма.

Зависимость положения нейтральной зоны от отношения площади приточных и вытяжных отверстий используют для уменьшения влияния дыма и роста зоны задымления, для чего в верхней части помещения проемы вскрывают, а в нижней его части проемы закрывают или устанавливают дымососы.

Помещения, смежные с горящим, находящиеся выше уровня нейтральной зоны, но с наветренной стороны, при достаточной силе ветра и закрытых дверных проемах не задымляются или задымляются незначительно.

При пожарах в зданиях большое значение на задымление смежных помещений оказывает инфильтрация дыма через щели в дверных, оконных и прочих проемах. Экспериментальные данные по задымлению многоэтажных зданий и практика тушения пожаров показывают, что существующая защита проемов (дверные полотна, остекление окон и др.) не обеспечивает защиту помещений от задымления даже на минимальный промежуток времени.

Большое значение на процесс задымления зданий и сооружений оказывает работа вентиляционных установок. Различный вид вентиляции по-разному оказывает влияние на процесс задымления объемов. Так подача воздуха приточной вентиляцией в помещение, где происходит горение, значительно ускоряет его задымление, увеличивает скорость распространения горения и опасность задымления соседних помещений. Работа приточной вентиляции по подаче воздуха в смежные с горящим помещения препятствует их задымлению, а в некоторых случаях и совершенно исключает проникновение дыма в эти помещения.

Забор воздуха вытяжной вентиляцией из горящего помещения снижает скорость задымления, увеличивает время образования зоны задымления, снижает плотность дыма в помещении, но способствует развитию пожара. Забор воздуха вытяжной вентиляцией из соседнего с горящим помещения способствует задымлению соседних помещений.

Зона горения, а также зоны теплового воздействия и задымления на каждом пожаре различны как по своим размерам, форме, так и по характеру протекания одних и тех же явлений. Параметров, характеризующих величину различных зон и интенсивность протекающих в них явлений очень много. В пожарной тактике наибольшее значение имеют те параметры пожара, которые определяют количество сил и средств, необходимых для тушения, и действия подразделений по тушению пожара.

Параметры пожара не постоянны и изменяются .во времени. Изменение их от начала возникновения пожара до ликвидации его называется развитием пожара.

К основным параметрам, характеризующим развитие пожара, относятся: площадь пожара, периметр пожара, высота пламени (пожары, газовых и нефтяных фонтанов), линейная скорость распространения пожара, скорость выгорания, температура пожара, интенсивность газообмена, интенсивность излучения, плотность задымления. Зная основные параметры пожара, можно найти другие величины, необходимые для расчета сил и средств на тушение, например скорость роста площади и периметра пожара, удельную теплоту пожара и т. д.

Если пожар не тушить, то его развитие происходит чаще всего следующим образом.

Пожар, возникший в какой-либо точке участка сгораемых материалов, начинает распространяться по территории участка. В начальный период распространение происходит сравнительно медленно, но по мере увеличения площади пожара возрастает тепловое излучение, усиливаются потоки газов, распространение пожара ускоряется. Когда весь участок сгораемых материалов, ограниченный более или менее значительными разрывами, оказывается охваченным огнем, распространение пожара приостанавливается. В дальнейшем, если огонь не в состоянии преодолеть разрывы, происходит выгорание материалов при неизменной площади пожара.

Подобный ход развития пожара наблюдается не всегда. Так, при пожаре жидкостей в резервуарах пожар почти мгновенно принимает определенные размеры и дальнейшее развитие его выражается не в росте площади, а в ряде других явлений, например в изменении скорости выгорания и интенсивности теплового излучения, в возникновении явлений вскипания и выброса. При пожарах газовых фонтанов зона горения мгновенно принимает максимальные размеры. Развитие пожара в этом случае выражается в нагревании и деформации прилегающих к фонтану конструкций, в разрушении устья скважины и связанным с этим изменением формы и размеров факела пламени, а также в других явлениях.

mchsnik.ru

Стадии развития пожара

Пожар имеет 3 стадии развития, которым предшествует возгорание, т.е. первые признаки появления огня.

Первая стадия — начальная. Она характеризуется неустойчивостью, сравнительно низкой температурой в зоне пожара, малой высотой факела пламени и небольшой площадью очага горения. На этой стадии граждане могут и должны попытаться сами справиться с огнем, имея необходимые знания, умения и простейшие средства тушения огня. Так, например, на уроке химии учительница быстро погасила начавшееся возгорание, накрыв пламя войлочным матом.

Вторая стадия характеризуется значительным увеличением тепла, факела пламени и площади горения. Так, например, если при выжигании прошлогодней травы на даче огонь перекинулся на деревья и соседние постройки, то без мобилизации большого количества людей и водяных насосов с огнем не справиться.

Третья стадия характеризуется высокой температурой, большой площадью горения, деформацией и обрушением конструкций. Такие пожары могут быть локализованы и потушены только профессиональными подразделениями при наличии специальной техники.

Опасные факторы пожара

Опасные факторы пожара— факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;

Опасные факторы пожара (из ФЗ № 123, ст. 9):

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

1) пламя и искры;

2) тепловой поток;

3) повышенная температура окружающей среды;

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

5) пониженная концентрация кислорода;

6) снижение видимости в дыму.

2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

5) воздействие огнетушащих веществ.

Предельно допустимое значение опасного фактора пожара (ПДЗ ОФП)

Значение опасного фактора, воздействие которого на человека в течение критической продолжительности пожара не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в течение нормативно установленного времени, а воздействие на материальные ценности не приводит к потере устойчивости объекта при пожаре.

Температура среды…………..……70 С

Тепловое излучение………………500 Вт/см2

Концентрация, % по объёму

СО…………………………0,1%

СО2 ……………………… 6 %

О2 ………………….…….. менее 17%

Задымление (потеря видимости) ….2,38 балла

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

Опасные факторы пожара:

Непосредственное действие огня на людей и предметы. Люди попадают под действие открытого огня сравнительно редко, чаще всего имеет значение его дистанционное воздействие.

Световое и тепловое воздействие на людей, предметы и объекты. Наибольшую опасность для людей представляет вдыхание перегретого воздуха, вызывающее ожоги верхних дыхательных путей, удушье и смерть. Так, при температуре 100 °С человек теряет сознание и гибнет через несколько минут.

Эффект воздействия высокой температуры на организм человека в значительной мере зависит от влажности воздуха: чем выше влажность, тем ниже критическая температура. Для начальной стадии пожара, которая характеризуется сравнительно высокой влажностью, критическая температура находится в пределах 60-70 °С.

Переносимость человеком лучистых потоков зависит от интенсивности облучения. Чем выше интенсивность облучения, тем меньше время, в течение которого человек способен выдерживать воздействие лучистых потоков. В качестве критической может быть принята интенсивность, равная 3000 Вт/м2, при которой время до появления болевых ощущений составляет примерно 10-15 с, а время переносимости — 30-40 с.

Пониженная концентрация кислорода в окружающем воздухе. В норме концентрация кислорода в воздухе 21%. При его концентрации менее 14 % нарушается работа мозга и координация движений, возникает реальная опасность для жизни, а при концентрации 10-11 % смерть наступает в течение нескольких минут.

Действие ядовитых веществ, которые применялись в технологическом процессе или образовались в процессе и в результате горения. Так, весьма опасен дым от горения полимерных и синтетических материалов, широко используемых в отделке помещений, как офисных, так и квартирных; дым от горящего мебельного поролона, содержащий цианистые соединения. Особенную опасность представляет угарный газ.

Концентрации токсичных продуктов горения, представляющие опасность для жизни человека, характеризуются следующими значениями. Наиболее опасным является продукт неполного горения — оксид углерода (СО), концентрация которого в размере 0,5 % вызывает смертельное отравление через 20 мин, а при концентрации 1,3 % смерть наступает в результате 2-3 вдохов. Углекислый газ (С02) является менее опасным, так как вызывает реальную опасность для жизни только при значительных концентрациях (8-10 %).

Отдельные пожары (при горении полимерных материалов) могут сопровождаться выделением в окружающую среду таких токсичных соединений, как цианистый водород, фосген, оксиды азота, сероводород, хлористый водород и др., незначительная концентрация которых является смертельной для человека

Потеря видимости, задымление, затрудняющее ориентирование.

Сильное задымление помещений и путей эвакуации приводит к потере ориентировки эвакуирующимися.

В повседневной жизни люди могут передвигаться в любых направлениях. При пожаре все устремляются к выходам, т.е. движение происходит в одном направлении.

В обычных условиях давление людей друг на друга в движущихся потоках практически отсутствует. При пожаре в силу психологического фактора или воздействия неблагоприятных условий часть людей проявляет физические усилия для того, чтобы быстрее покинуть опасную зону.

Из-за этого плотность людских потоков на путях эвакуации значительно превышает плотность при движении в нормальных условиях и в некоторых случаях достигает предельных значений — 10-12 чел./м2.

Осколочные поля, создаваемые взрывами баллонов с газом, телевизоров, летящими осколками стекол, обломками разрушенных сооружений и технологического оборудования. Падающие части строительных конструкций, агрегатов и установок могут придавить человека или привести к травмам различного характера и степени тяжести. Это в значительной мере воспрепятствует самостоятельному выходу человека из зоны бедствия.

studfiles.net

Опасные факторы пожара — wiki-fire.org

Опасный фактор пожара — фактор, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу.

, воздействующим на людей и имущество, относятся:

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

Опасные факторы пожара оцениваются по определенному критерию. Таким критерием является его предельно допустимое значение, т.е. такое значение при котором воздействие на человека в течение критической продолжительности пожара (время блокирования путей эвакуации ОФП, умноженное на 0,8) не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в течение нормативно установленного времени.

Пламя и искры

Горение всех жидких, газообразных и большинства твердых горючих веществ, которые, разлагаясь или испаряясь, выделяют газообразные продукты, сопровождается образованием пламени. Таким образом, пламя представляет собой газовый объем, в котором происходит процесс горения паров и газов.Без пламени горят твердые вещества: графит, антрацит, кокс, сажа, древесный уголь. Эти вещества не разлагаются и не образуют при нагревании газов, либо образует их в количествах, недостаточных для горения.

Пламя бывает светящимся и несветящимся. Свечение пламени при горении органических веществ зависит от наличия в нем раскаленных твердых частиц углерода, которые успевают сгорать. Несветящееся (синее) пламя обычно бывает при сгорании газообразных продуктов: окиси углерода, водорода, метана, аммиака, сероводорода.

Температура пламени при горении на воздухе некоторых горючих веществ составляет: древесины — 850-1400°С, нефтепродуктов в резервуаре — 1100-1300°С, сероуглерода — 2195°С, стеарина -640-940°С, электрона — около 3000°С.[3]

Тепловой поток

Все тепло в процессе горения выделяется из пламени. Часть этого тепла расходуется на нагревание продуктов горения и становится источником для поддержания дальнейшего горения. Вторая часть его уносится в пространство в виде тепловых лучей, которые нагревают окружающие предметы, а некоторые из них — даже поджигают.Открытый огонь очень опасен, т.к. воздействие пламени на тело человека вызывает ожоги. Еще большую опасность представляет тепловое излучение огня, которое может вызвать ожоги тела, глаз и др. При горении технологических установок интенсивность излучения тепла настолько велика, что человек без специальных средств защиты подойти к ним ближе, чем на 10 м, не может. [3]

Особую опасность пламя, тепловой поток, им создаваемый, представляет на производственных объектах, особенно где обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Аварии на таких объектах могут носить спонтанный характер, а тепловой поток, создаваемый при пожарах, представляет угрозу жизни и здоровья людей на значительных расстояниях от очага пожара.

Предельное значение теплового потока, принятое в нашей стране, составляет 1,4 кВт/м , в зарубежной практике данное значение составляет 2,5 кВт/м. [2]

Повышенная температура окружающей среды

Вдыхание нагретого воздуха приводит к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти человека. При воздействии температуры свыше 100°С человек теряет сознание и гибнет через несколько минут.Опасны для человека ожоги кожи. Несмотря на большие успехи медицины в их лечении, у пострадавшего, получившего ожоги второй степени на 30% поверхности тела, мало шансов выжить. Время же, за которое человек получает ожоги второй степени, невелико: при температуре среды 71°С — 26 сек., 15 сек. — при 100°С. Исследованиями установлено, что во влажной атмосфере, типичной для пожара, вторую степень ожога вызывает температура значительно ниже указанной. Таким образом, температура окружающей среды 60-70°С опасна для жизни человека, причем не только в горящем, но и смежных с ним помещениях, в которые попали продукты горения и нагретый воздух.[3]

Предельно допустимое значение по повышенной температуре окружающей среды в нашей стране составляет 70°С.

Повышенная температура продуктов горения представляет опасность не только для человека, но может стать причиной распространения пожара. [2]

Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения

Большую опасность для жизни людей представляют продукты горения. Так, диоксид углерода СО2 в концентрации 3-4,5% становится опасным для жизни при вдыхании в течение нескольких минут. Обычно при пожарах в помещениях концентрация СО2 значительно превышает смертельную. Основным механизмом токсического воздействия СО2 на человека является блокирование гемоглобина крови, при этом нарушается поступление кислорода из легких в ткани, что приводит к кислородному голоданию. Человек теряется способность рассуждать, становится равнодушным, не стремится избежать опасности, у него наступает оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации движений, а при остановке дыхания — смерть.Во многих случаях продукты горения содержат окислы азота, синильную кислоту, сероводород и другие токсичные вещества, действие которых даже в небольших концентрациях (окислы азота -0,025%, синильная кислота — 0,002%) приводит к смерти.

Продукты горения особенно опасны, если при отделке помещений и изготовлении изделий применялись полимерные материалы и пластмассы. Например, при горении линолеума «Релин» выделяется сероводород и сернистый газ, при горении мягкой мебели, в которой использован пенополиуретан (поролон), — цианистый водород, который поражает нервную систему и оказывает смертельное действие при содержании его в воздухе более 0,03 %; при горении винипласта -хлористый водород (при его концентрации 4,5 мг/л смерть наступает через 5-10 мин) и оксид углерода; при горении капроновых тканей — цианистый водород. Очень опасно одновременное воздействие на органы Дыхания различных токсичных веществ, даже если их концентрация (в отдельности) значительно ниже предельно допустимой.

Опасность полимерных материалов при пожаре зависит от температуры нагрева, количества кислорода в воздухе и других факторов. Их пожарная опасность при горении в условиях избытка кислорода в воздухе проявляется большим количеством тепла и дыма. А при недостатке кислорода, когда температура в помещении не достигла температуры самовоспламенения продуктов термического разложения материалов (450-600), опасные концентрации токсичных веществ в воздухе могут наступить раньше, чем опасная для человека температура. В состав синтетических материалов входят многие компоненты, поэтому при пожаре выделяются летучие металлосоединения, которые при вдыхании попадают в кровь и отрицательно действуют на нервную систему[3].

В нашей стране предельно допустимые значения опасных факторов пожара для каждого из токсичных газообразных продуктов горения приняты следующие:

- диоксид углерода СO2 (углекислый газ) — 0,11 кг/м3;

- монооксид углерода СО (угарный газ) — 1,16*10-3 кг/м3;

- хлороводород НСl — 2,3*10-3 кг/м3.

В зарубежной практике к токсичным продуктам горения относят угарный газ и циановодород (HCN), углекислый газ отнесен к разряду удушающих газов, хлороводород отнесен к раздражающим газам. Также, за рубежом, в частности в США, принята так называемая концепция «fractional effective dose» (FED), по которой учитывается усиление токсического воздействия при действии одновременно нескольких токсичных компонентов. Данное явление называется «синергизм»[2].

Пониженная концентрация кислорода

В процессе развития пожара кислород, входящий в состав воздуха расходуется на горение веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Продукты горения, содержащие газообразные и твердые частицы (в виде аэрозоля) выделяются в окружающую атмосферу и смешиваются со свежим воздухом. За счет этого концентрация кислорода при пожаре понижается. Пониженное содержание кислорода характерно для любой зоны пожара, в которой есть дым: зоны горения, зоны теплового воздействия и зоны задымления. При этом, пониженное содержание кислорода, как опасный фактор пожара, как правило, существует при пожаре в густом дымовом слое. Например, в припотолочном слое в коридоре этажа пожара или в самом горящем помещении низкая концентрация кислорода представляет угрозу. Также пониженное содержание кислорода наблюдается при развитых пожарах в помещениях, регулируемых вентиляцией, т.е. при недостатке кислорода воздуха. Разбавленный дым, находящийся в нижнем слое в помещениях (коридорах, лестничных клетках) вдали от очага пожара, как правило, не представляет угрозы по пониженному содержанию кислорода.В нашей стране в качестве предельно допустимого значения такого опасного фактора пожара, как пониженное содержание кислорода, установлено 0,226кг/м3[2].

Снижение видимости в дыму

Еще один опасный фактор пожара — это снижение видимости вследствие задымления, что затрудняет, а порой делает практически невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. Чтобы быстро выйти в безопасное место, люди должны четко видеть эвакуационные выходы или их указатели.При потере видимости организованное движение (особенно в незнакомом здании, на объектах с массовым пребыванием людей) нарушается, становится хаотичным, каждый двигается в произвольно выбранном направлении. Возникает паника. Это тоже опасный фактор пожара. Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку[3].

За счет наличия в составе дыма твердых и жидких частиц, при прохождении через него света, интенсивность последнего снижается, что в итоге приводит к снижению и потере видимости в дыму.

Напрямую, снижение видимости в дыму не представляет угрозы жизни и здоровью людей как опасный фактор пожара. Однако, следует отметить следующее. Если человек, выбежит в задымленный коридор, то при некоторой критической видимости, из-за страха к пожару он может вернуться обратно. Причем процент вернувшихся обратно людей возрастает с понижением видимости. Это подтверждено исследованиями, проведенными в Англии и США. Как показывает практика проведения расчетов опасных факторов пожара, блокирование путей эвакуации чаще всего наступает по потере видимости в дыму.

Предельное значение по потере видимости в дыму в нашей стране принято значение 20 м.[2].

www.wiki-fire.org

1.5. Формы площади пожара.

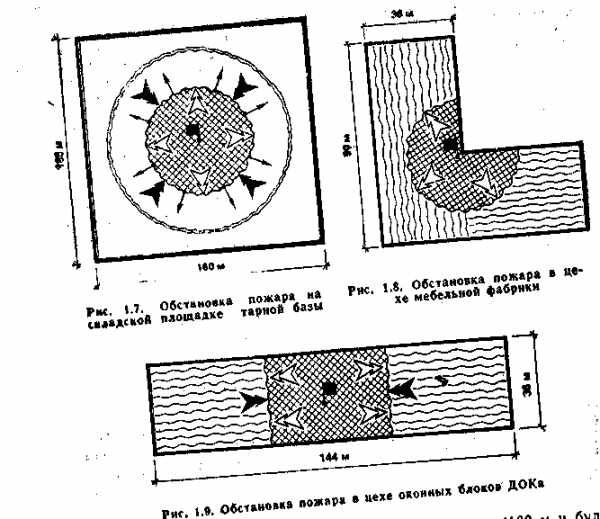

В зависимости от места, возникновения горения, рода материалов, объемно-планировочных решений объекта, характеристики конструкций, метеорологических условий и других факторов площадь пожара имеет круговую, угловую и прямоугольную формы (рис.1.5). Такое деление является условным и применяется для упрощения расчетов при решении практических задач по пожаротушению.

Рис. 1.5. Формы площади пожара

а— круговая,б— прямоугольная;виг– угловая.

Круговаяформа площади пожара (рис. 1.5, а) встречается, когда пожар возникает в глубине большого участка с пожарной нагрузкой и относительно безветренной погоде распространяется во все стороны равномерно с одинаковой линейной скоростью (склады лесоматериалов, хлебные массивы, сгораемые покрытия больших площадей, производственные, а также складские помещения большой площади и т.д.).

Угловаяформа (рис. 1 5, в, г) характерна для пожара, который возникает на границе большого участка с пожарной нагрузкой и распространяется внутри угла при любых метеорологических условиях. Эта форма площади пожара может иметь место на тех же объектах что и круговая. Максимальный угол площади пожара зависит от геометрической фигуры участка с пожарной нагрузкой и места возникновения горения. Чаще всего эта форма встречается на участках с углом 90° и 180°.

Прямоугольная форма площади пожара (рис. 15.6) встречается когда пожар возникает на границе или в глубине длинного участка с горючей загрузкой и распространяется в одном или нескольких направлениях: по ветру — с большей, против ветра – с меньшей, а при относительно безветренной погоде примерно с одинаковой линейной скоростью (длинные здания небольшой ширины любого назначения и конфигурации, ряды жилых домов с надворными постройками в сельских населенных пунктах и т. д.). Пожары в зданиях с помещениями небольших размеров принимают прямоугольную форму от начала развития горения. В конечном итоге при распространении горения пожар может принять форму данного геометрического участка.

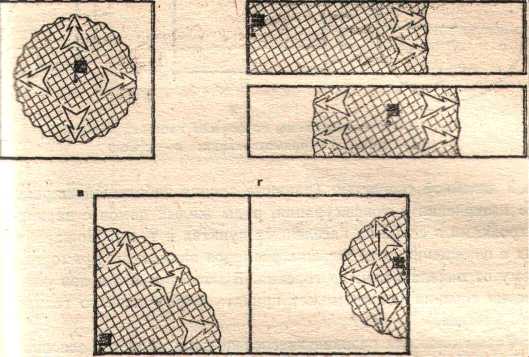

Рис. 1.6. Расчетные схемы по формам площади пожара

а — круг; б — прямоугольник; в — сектор

Форма площади развивающегося пожара является основной для определения расчетной схемы, направлений сосредоточения сил средств тушения, а также требуемого их количества при соответствующих параметрах осуществления боевых действий. Для определения расчетной схемы реальную форму площади пожара приводят к фигурам правильной геометрической формы (рис. 1.6. а, б, в): кругу с радиусомR(при круговой форме),сектору кругас радиусомRи углом(при угловой форме),прямоугольникус шириной стороныаи длинойb(при прямоугольной форме). Указанные расчетные схемы являются основными, часто встречающимися в практических расчетах, хотя не исключены и другие зависимости от реальных условий развития пожара. Геометрические и физические параметры, характеризующие обстановку в зависимости от форм площади пожара, определяют по формулам, приведенным в табл. 1.14.

ТАБЛИЦА 1.14. ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМ ПЛОЩАДИ ПОЖАРА

Определяемая величина | Форма площади пожара | |||

круговая | угловая | прямоугольная | ||

Площадь пожара | Sп=R2 Sп=0,785D2 | Sп=0,5R2 | Sп=ab При развитии в двух направлениях Sп=a(b1+b2) | |

Периметр пожара | Pп=2R | Pп=R(2+) | Pп=2(a+b) При развитии в двух направлениях Pп=2(a+(b1+b2) | |

Фронт пожара | Фп=2R | Фп=R | Фп=na | |

Линейная скорость распространения горения | Uл = R | Uл= b | ||

Скорость роста площади пожара | Us = Sп / | |||

Us=Uл2 | Us =0,5Uл2 | Us= naUл | ||

Скорость роста периметра пожара | Up= Pп/ | Up= 2b Up=2Uл | ||

Uр=2Uл | Uр=Uл(2+) | |||

Скорость роста фронта пожара | Uф= Фп/ | Не изменяется | ||

Uф= 2Uл | Uф= Uл | |||

Площадь горения | Sг=Sп | |||

Примечания: 1. R и b — соответственно приведенные радиус и длина площади пожара; определяют измерением или по формулам: R = Uл; b = Uл.

2. Uл — линейная скорость распространения горения, м/мин (вычисляют по данным оценки обстановки пожара или принимают по справочным данным (см. разд.1.2).

3. — время распространения горения до момента локализации пожара (см. уравнение п. 9.1 табл. 1.2).

4. — угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад. (1 рад 57оС).

5. n — число направлений развития пожара в горизонтальной проекции.

6. — коэффициент горючей загрузки или застройки, равный <1 (принимается по данным характеристики объекта).

При разработке замысла на проведение пожарно-тактического учения или занятия с караулом пожарной части, составлений оперативных документов по пожаротушению и в других случаях задачи по определению основных параметров согласно табл. 1.14 решают в следующем порядке: вычерчивают план (схему) объекта в масштабе; находят возможную длину пути распространения горения R или b; полученный размер пути наносят в масштабе на план объекта и обозначают форму площади пожара; установленными условными знаками обозначают на плане возможную обстановку на пожаре по форме площади пожара устанавливают расчетную схему; определяют необходимые параметры пожара.

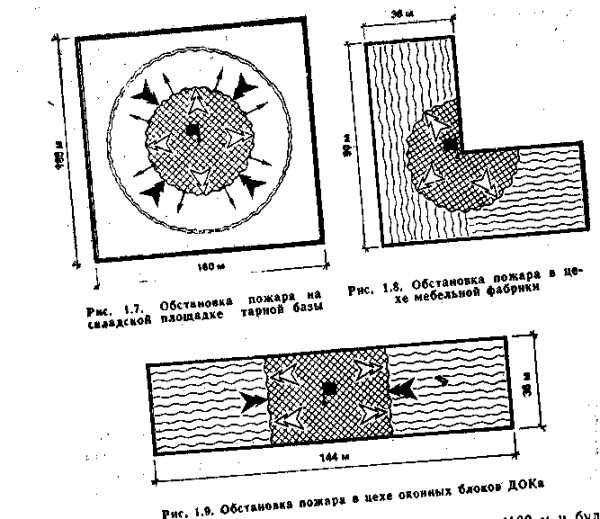

Пример 1.Определить возможную обстановку на пожаре, а также параметры его развития, если горение возникнет в центре складской площадки тарной базы размером 160160 м и будет распространяться в течение 30 мин со средней линейной скоростью 1,6 м/мин (рис. 1.7), горючая загрузка площадки составляет 70%.

Рис. 1.7. Обстановка пожара на складской площадке тарной базы

Рис. 1.8. Обстановка пожара в цехе мебельной фабрики

Рис. 1.9. Обстановка пожара в цехе оконных блоков ДОКа

Решение.

1. Находим возможную длину пути распространения горения:

R = Uл =1,6-30 = 48 м.

2 Полученный размер пути наносим в масштабе на схему объкекта обозначаем форму площади и возможную обстановку пожара (см. рис. 1.7).

3. Определяем основные параметры пожара, используя формулы (табл. 1.4):

Sп =R2= 3,144827335 м2;

Pп = 2R =23,1448300 м;

Фп = 2R = 300 м;

Sг =Sп = 0,773355135 м2;

Us = Sп/= 7335/30 = 245,5 мз/мин:

Up= Pп/= 300/30 == 10 м/мин;

Uф= Фп/=10 м/мин.

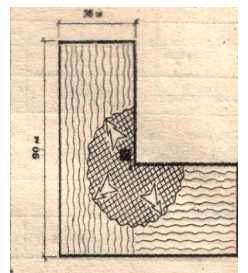

Пример 2. Г- образное здание цеха мебельной фабрики I степени огнестойкости, размером 3690 м. При разработке тактического замысла для проведения гарнизонного учения были приняты следующие условия: место возникновения пожара — в центре у стены, средняя линейная скорость распространения горения — 1 м/мин, продолжительность до момента локализации — 25 мин. (Возможная обстановка пожара по вычисленным параметрам приведена в масштабе на рис. 1.8).

Пример 3. Здание цеха оконных блоков ДОКа II степени огнестойкости размером 36 144 м. При разработке оперативного плана пожаротушения приняты следующие условия: место возникновения пожара — в центре цеха, средняя линейная скорость распространения горения — 0,8 м/мин, продолжительность до предполагаемого момента локализации, исходя из тактических возможностей гарнизона, — 30 мин. (Возможная обстановка пожара по вычисленным параметрам приведена в масштабе на рис. 1.9).

studfiles.net

1.5. Формы площади пожара.

В зависимости от места, возникновения горения, рода материалов, объемно-планировочных решений объекта, характеристики конструкций, метеорологических условий и других факторов площадь пожара имеет круговую, угловую и прямоугольную формы (рис.1.5). Такое деление является условным и применяется для упрощения расчетов при решении практических задач по пожаротушению.

Рис. 1.5. Формы площади пожара

а— круговая,б— прямоугольная;виг– угловая.

Круговаяформа площади пожара (рис. 1.5, а) встречается, когда пожар возникает в глубине большого участка с пожарной нагрузкой и относительно безветренной погоде распространяется во все стороны равномерно с одинаковой линейной скоростью (склады лесоматериалов, хлебные массивы, сгораемые покрытия больших площадей, производственные, а также складские помещения большой площади и т.д.).

Угловаяформа (рис. 1 5, в, г) характерна для пожара, который возникает на границе большого участка с пожарной нагрузкой и распространяется внутри угла при любых метеорологических условиях. Эта форма площади пожара может иметь место на тех же объектах что и круговая. Максимальный угол площади пожара зависит от геометрической фигуры участка с пожарной нагрузкой и места возникновения горения. Чаще всего эта форма встречается на участках с углом 90° и 180°.

Прямоугольная форма площади пожара (рис. 15.6) встречается когда пожар возникает на границе или в глубине длинного участка с горючей загрузкой и распространяется в одном или нескольких направлениях: по ветру — с большей, против ветра – с меньшей, а при относительно безветренной погоде примерно с одинаковой линейной скоростью (длинные здания небольшой ширины любого назначения и конфигурации, ряды жилых домов с надворными постройками в сельских населенных пунктах и т. д.). Пожары в зданиях с помещениями небольших размеров принимают прямоугольную форму от начала развития горения. В конечном итоге при распространении горения пожар может принять форму данного геометрического участка.

Рис. 1.6. Расчетные схемы по формам площади пожара

а — круг; б — прямоугольник; в — сектор

Форма площади развивающегося пожара является основной для определения расчетной схемы, направлений сосредоточения сил средств тушения, а также требуемого их количества при соответствующих параметрах осуществления боевых действий. Для определения расчетной схемы реальную форму площади пожара приводят к фигурам правильной геометрической формы (рис. 1.6. а, б, в): кругу с радиусомR(при круговой форме),сектору кругас радиусомRи углом(при угловой форме),прямоугольникус шириной стороныаи длинойb(при прямоугольной форме). Указанные расчетные схемы являются основными, часто встречающимися в практических расчетах, хотя не исключены и другие зависимости от реальных условий развития пожара. Геометрические и физические параметры, характеризующие обстановку в зависимости от форм площади пожара, определяют по формулам, приведенным в табл. 1.14.

ТАБЛИЦА 1.14. ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМ ПЛОЩАДИ ПОЖАРА

Определяемая величина | Форма площади пожара | ||

круговая | угловая | прямоугольная | |

Площадь пожара | Sп=R2 Sп=0,785D2 | Sп=0,5R2 | Sп=ab При развитии в двух направлениях Sп=a(b1+b2) |

Периметр пожара | Pп=2R | Pп=R(2+) | Pп=2(a+b) При развитии в двух направлениях Pп=2(a+(b1+b2) |

Фронт пожара | Фп=2R | Фп=R | Фп=na |

Линейная скорость распространения горения | Uл = R | Uл= b | |

Скорость роста площади пожара | Us = Sп / | ||

Us=Uл2 | Us =0,5Uл2 | Us= naUл | |

Скорость роста периметра пожара | Up= Pп/ | Up= 2b Up=2Uл | |

Uр=2Uл | Uр=Uл(2+) | ||

Скорость роста фронта пожара | Uф= Фп/ | Не изменяется | |

Uф= 2Uл | Uф= Uл | ||

Площадь горения | Sг=Sп | ||

Примечания: 1. R и b — соответственно приведенные радиус и длина площади пожара; определяют измерением или по формулам: R = Uл; b = Uл.

2. Uл — линейная скорость распространения горения, м/мин (вычисляют по данным оценки обстановки пожара или принимают по справочным данным (см. разд.1.2).

3. — время распространения горения до момента локализации пожара (см. уравнение п. 9.1 табл. 1.2).

4. — угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад. (1 рад 57оС).

5. n — число направлений развития пожара в горизонтальной проекции.

6. — коэффициент горючей загрузки или застройки, равный <1 (принимается по данным характеристики объекта).

При разработке замысла на проведение пожарно-тактического учения или занятия с караулом пожарной части, составлений оперативных документов по пожаротушению и в других случаях задачи по определению основных параметров согласно табл. 1.14 решают в следующем порядке: вычерчивают план (схему) объекта в масштабе; находят возможную длину пути распространения горения R или b; полученный размер пути наносят в масштабе на план объекта и обозначают форму площади пожара; установленными условными знаками обозначают на плане возможную обстановку на пожаре по форме площади пожара устанавливают расчетную схему; определяют необходимые параметры пожара.

Пример 1.Определить возможную обстановку на пожаре, а также параметры его развития, если горение возникнет в центре складской площадки тарной базы размером 160160 м и будет распространяться в течение 30 мин со средней линейной скоростью 1,6 м/мин (рис. 1.7), горючая загрузка площадки составляет 70%.

Рис. 1.7. Обстановка пожара на складской площадке тарной базы

Рис. 1.8. Обстановка пожара в цехе мебельной фабрики

Рис. 1.9. Обстановка пожара в цехе оконных блоков ДОКа

Решение.

1. Находим возможную длину пути распространения горения:

R = Uл =1,6-30 = 48 м.

2 Полученный размер пути наносим в масштабе на схему объкекта обозначаем форму площади и возможную обстановку пожара (см. рис. 1.7).

3. Определяем основные параметры пожара, используя формулы (табл. 1.4):

Sп =R2= 3,144827335 м2;

Pп = 2R =23,1448300 м;

Фп = 2R = 300 м;

Sг =Sп = 0,773355135 м2;

Us = Sп/= 7335/30 = 245,5 мз/мин:

Up= Pп/= 300/30 == 10 м/мин;

Uф= Фп/=10 м/мин.

Пример 2. Г- образное здание цеха мебельной фабрики I степени огнестойкости, размером 3690 м. При разработке тактического замысла для проведения гарнизонного учения были приняты следующие условия: место возникновения пожара — в центре у стены, средняя линейная скорость распространения горения — 1 м/мин, продолжительность до момента локализации — 25 мин. (Возможная обстановка пожара по вычисленным параметрам приведена в масштабе на рис. 1.8).

Пример 3. Здание цеха оконных блоков ДОКа II степени огнестойкости размером 36 144 м. При разработке оперативного плана пожаротушения приняты следующие условия: место возникновения пожара — в центре цеха, средняя линейная скорость распространения горения — 0,8 м/мин, продолжительность до предполагаемого момента локализации, исходя из тактических возможностей гарнизона, — 30 мин. (Возможная обстановка пожара по вычисленным параметрам приведена в масштабе на рис. 1.9).

studfiles.net